“AI 작가 시대 오나”···세계문학계, 생성형 AI 기술 도입에 ‘촉각’

ICLA 총회, 하버드 댐로쉬 ‘AI 번역’·동국대 윤재웅 ‘AI 시인’ 등 미래 기술 집중 조명

(씨넷코리아=김태훈 기자) 생성형 인공지능(AI) 기술이 산업의 경계를 허무는 가운데, 가장 보수적일 것으로 여겨졌던 문학계가 AI와의 융합을 주제로 대규모 국제회의를 열어 IT 업계의 주목을 받았다.

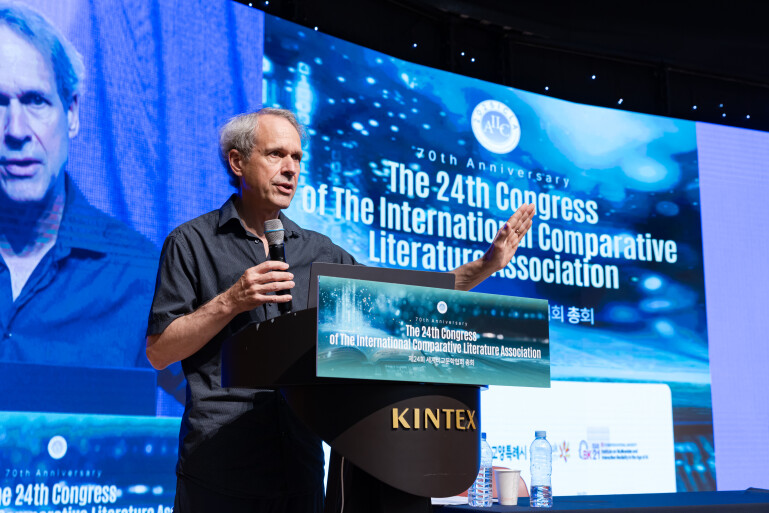

지난 1일 폐막한 ‘제24차 세계비교문학협회(ICLA) 총회’에서는 AI의 문학 창작, 번역, 교육 분야 적용 가능성이 집중적으로 논의됐다. 이번 행사는 AI 기술이 문학이라는 새로운 테스트베드를 만나 어떤 시너지를 낼 수 있는지 보여준 자리였다.

특히 하버드대학교의 데이비드 댐로쉬(David Damrosch) 교수는 기조강연에서 “AI 번역과 생성 기술이 문학의 생산과 유통 패러다임을 근본적으로 바꿀 것”이라며, “언어의 장벽이 무너진 글로벌 실시간 번역 환경에서 새로운 비즈니스 모델이 등장할 수 있다”고 예측했다.

국내에서는 ‘AI 시인’이라는 구체적인 모델이 제시되어 눈길을 끌었다. 동국대학교 윤재웅 총장은 “만해 한용운 시인의 방대한 데이터와 문체를 거대언어모델(LLM)에 학습시켜, 그의 스타일을 완벽하게 구현하는 AI 시인을 만들 수 있다”며, 이는 “콘텐츠 산업과 에듀테크 분야에서 무한한 확장 가능성을 지닌다”고 강조했다.

물론 기술의 발전에 따른 윤리적 문제와 인간 창의성의 본질에 대한 논의도 함께 이루어졌다. 노벨문학상 수상자 르 클레지오(Jean-Marie Gustave Le Clézio) 등 일부 석학들은 인간 중심의 AI 개발 철학이 부재할 경우 발생할 수 있는 부작용을 경고했다.

세계비교문학회장을 역임한 산드라 버먼(Sandra Bermann) 교수 역시 ‘문학의 책임’을 강조하며, AI 기술이 언어의 자유와 정의에 미칠 영향에 대한 신중한 접근을 주문했다. 이러한 인문학계의 목소리는 AI 기술의 사회적 수용 가능성(Social Acceptance) 측면에서 IT 업계가 주목할 만한 지점이다.

이번 총회는 문학계가 더 이상 기술을 관망하는 입장이 아니라, 적극적으로 수용하고 활용 방향을 모색하는 단계로 진입했음을 알리는 신호탄으로 평가된다. 향후 번역, 출판, 교육 시장에서 AI 기술을 활용한 새로운 서비스 모델의 등장이 가속화될 전망이다.